2023.03.30

Joshin 試用レポート

SwitchBotで家中スマート化計画! 「オートメーション」を設定してちょっとした手間をどんどん無くそう

SwitchBotによる家中スマート化計画 第2弾 [人感センサー、開閉センサー、加湿器、ハブミニ]

家の中であらゆるシーンをスマート化できる『Switchbot(スイッチボット)』。

前回、指定の時間にカーテンを自動開閉するように設定をして我が家がちょっとスマートになった。

今回は『人感センサー』『開閉センサー』『加湿器』『ハブミニ』を使って、さらにスマートホーム化を進めよう。 ライター:ぴよこ

あらゆるシーンをスマート化する「SwitchBot」

SwitchBot 人感センサー

| センサー部(約) | 幅54×高さ54×奥行30mm |

|---|---|

| 台座部(約) | 幅45×高さ45×奥行32mm |

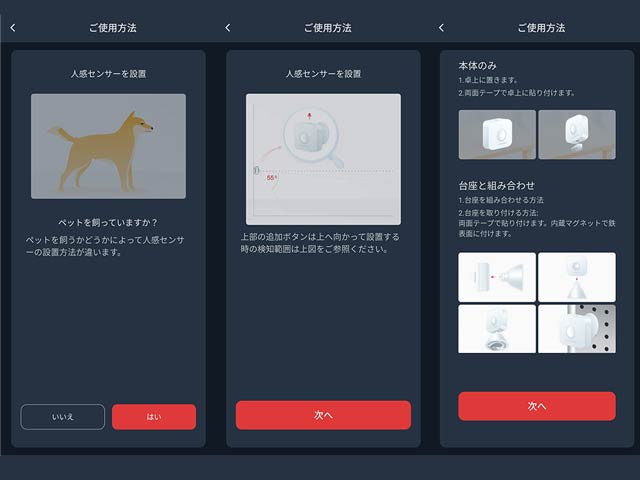

『Switchbot 人感センサー』は、水平方向で最大検出距離が9メートル、感知角度110°、垂直方向では最大検出距離が9メートルで、感知角度は55°まで対応。

周囲の明るさと暗さを検知できる光センサーを搭載し、スマートスピーカーと連携することで、部屋に誰かが入った時には音声による通知を受け取れたりできる。

サイズは手のひらサイズでとても小さく、机などに置いてもいいし壁や天井に取り付けても良い。

Switch Bot 開閉センサー

| センサー部(約) | 幅25.5×高さ70.0×奥行23.0mm |

|---|---|

| 台座部(約) | 幅12.0×高さ35.0×奥行12.5mm |

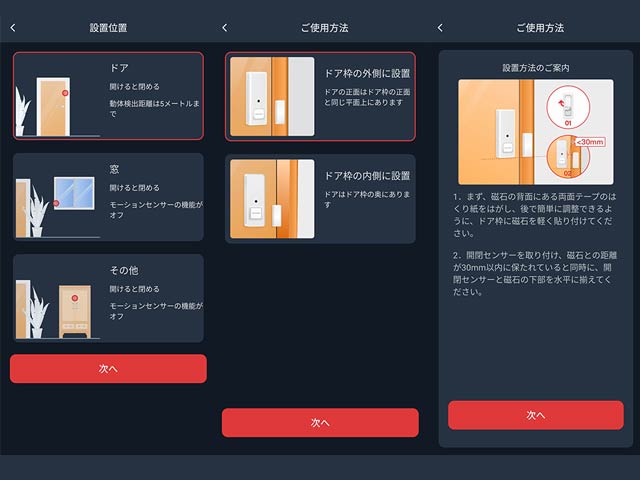

『Switch Bot 開閉センサー』は、ドアや窓に取り付ける事で開閉状態をスマホで確認できるようになる。

取り付けは付属の両面テープで貼るか、取り付けネジで留めるかの2通り。

本体は小さくて電池を入れても軽く、両面テープも強力なタイプなので、テープでも充分に固定ができた。

取り付ける際は、小さい機械が大きい機械のロゴ部分と水平になるようにし、機械同士は約30mm離して設置をする。

SwitchBot スマート加湿器

| 本体サイズ | 180×180×295 mm |

|---|---|

| タンク容量 | 3.5リットル |

| 適用床面積(目安) | 6~15畳(10-25平方メートル) |

『Switch Bot スマート加湿器』は、アプリと接続することで生活スタイルに合わせて加湿スケジュールが設定できる。

対応のスマートスピーカーと接続すれば音声操作ができ、ハブミニを使えば屋外からの遠隔操作も可能。

湿度調整は強/中/弱の3段階で、湿度を1~100%で無段階調節ができる。

タンク容量は3.5L。タンクが透明なので残りの水が確認しやすく給水も行いやすい。

本体の底側にスライドできる小さな扉があり、中のスポンジにお使いのアロマオイルを垂らせば、加湿しながらアロマの香りも楽しめる。

SwitchBot機器をつなぐ『SwitchBot ハブミニ』

ここでちょっと『SwitchBot ハブミニ』も一緒に登録しておこうと思う。

SwitchBot ハブミニを使うと、他のSwitchBotを外出先から遠隔操作したり、機器と機器と連動させて運転させることができるようになる。

前回レポートしたSwitchBot カーテンも、SwitchBot ハブミニを使うことでスマートスピーカーの音声操作で開閉ができるようになったりと、SwitchBotアイテムの威力を最大限に引き出すには必要不可欠な存在なのだ。

手のひらほどのサイズで、背面のmicroUSB端子で電源供給を行う。

前側のペアリングボタンを長押ししてペアリングモードにしたら自宅の無線Wi-Fi(5G Wi-Fi非対応)を登録して接続をする。

アプリ上に存在するだけでSwitchBotアイテムがハブミニで繋がるので、設定さえすればいいという感じ。

あとはハブミニに赤外線センサー搭載リモコンを登録すれば、アプリで登録したリモコンが操作できたりもする。

アプリと機器を接続する

接続した機器の表示やアプリ画面の確認

開閉センサーの設定

開閉センサーはアプリ接続後、センサーを【部屋の何に・どのように取り付けたのか】をアプリの表示に合わせて登録を行う。

登録をすると、アプリ画面にはセンサーの状態が表示され、部屋の照度や開閉の状態、部屋の開閉の履歴などが確認でき、開閉の状況をスマホに通知するなどの設定が可能になる。

実際にアプリを見ながら扉を開閉してみると、扉が開いた数秒後に表示が切り替わった。

今は部屋の中にいるのでスマホでその開閉の様子が確認できるが、外出先で扉の開閉の様子を確認するには、ハブミニと接続しておく必要がある。

ハブミニとの接続は、設定画面内にある「クラウドサービス」をオンにするだけでOK。

クラウドサービスをオンにすると、SwitchBot機器の連動設定「オートメーション」の幅がグンと広がる。

オートメーションについては後で説明します。

人感センサーの設定

人感センサーは、ペットの有無や設置場所・取り付け方法など、使用環境をアプリで登録を行えば、アプリでセンサーの反応状況が確認できる。

人感センサーのみだとあまり確認できるものは少ないが、SwitchBotカーテンやライトといったアイテムとオートメーションで管理をすると、より強力なホームセキュリティが出来るアイテム。

スマート加湿器

スマート加湿器のタンクに水を給水し、電源ボタンを長押ししてオンにすると加湿開始。

電源ボタンの色が選択しているモードを表し、白はオート、短押しすると黄色→オレンジ→赤の順に霧の量が多くなる。

本体では3つの霧の量の調整とオートモードのみの選択となるが、アプリを使うと霧の量は無段階調整ができる。

アプリ画面ではスマート加湿器の電源のON/OFF、オートモードの選択、噴霧量を無段階で変更できるマニュアルモード設定の他、スケジュール設定などができる。

スケジュールでは寝る時間になったら自動的にオフにしたり、朝起きる前にオンにしたりといった、ライフスタイルに合わせた設定ができる。

ハブミニを使った便利なオートメーション設定

SwitchBotの機器単体でも充分にスマートライフが送れるが、それぞれの機器の機能を連携できるオートメーション機能もとっても有能。

オートメーションは『指定した条件が満たされれば』『指定のアクションを実行する』という条件設定ができる。

ハブミニがない場合は近くのBluetoothで接続できるSwitchBot機器に限られるが、ハブミニがあればSwitchBot機器が持つ機能同士で実行ができるのだ。

今回は開閉センサーにオートメーションを設定してみた。

条件:開閉センサーが開いた時

実行:加湿器をオートモードで運転

時間:7:00 ~ 8:00

筆者が起床しそうな時間(7:00~8:00)に、開閉センサーを取り付けた扉が開かれたら、スマート加湿器がオートモードで運転する、というアクションをするようになった。

ちなみにスマート加湿器はスケジュール設定もできるので、ちょっと微妙なオートメーションなのは事は筆者も理解している。

開閉センサーを取り付けた扉が開いたらカーテンを開いたり、扉が閉まったらカーテンを閉める。

人感センサーが動体を感知したらカーテンが全開になるなど、様々なオートメーションが組んでいくと、普段のちょっとした行動が楽になったり防犯面を強化できたりするのだ。

まとめ

前回のカーテンの時もそうだが、乾燥や花粉が気になる季節には加湿器を部屋に設置すると、毎朝・帰宅時・外出時・寝る前などに電源ボタンを「ピッと押す」という動作が日常的になる。

何気に行っている動作ではあるけど、寝起きだとボタンを付け忘れたり、急いで外出すると消し忘れたり、寝る前にうっかり消し忘れたりなんて…筆者にとってはそっちの方が日常的になっちゃうのだ。

SwitchBotはインターネットと繋ぐ事でアプリでスケジュール管理したりして日常的な動作を自動的に行うように指定ができる。

ちょっとしたことなんだけど、そのちょっとした事を「気にする必要がなくなる」ので、気持ちや時間に意外とゆとりが生まれる。

オートメーションを使って機器同士を連動させるとかなり家の中がスマートになった!と感じるので、ぜひ気になる場所にSwitchBotを取り入れて家の中をスマートにしてみてください! 2023.03.30 (ぴよこ)